Finances communales

Les finances communales sont un vaste sujet qui touche à la fois aux comptes des communes, à leur fiscalité, à la péréquation financière, aux principes de gestion ou encore au plan comptable. Sur cette page, vous trouverez des informations sur la situation financière des communes, notamment en comparaison avec celle du canton. Les aspects liés au plafond d'endettement des communes se trouvent également dans cette section.

En revanche, les thèmes du nouveau modèle de compte harmonisé 2 (MCH2), la fiscalité communale ou la péréquation financière sont abordés sur d'autres pages de notre site.

Introduction

Le déficit à hauteur de 369.2 millions aux comptes 2024 de l’Etat de Vaud, et particulièrement le non-respect du petit équilibre pour 94 millions ont provoqué l’enclenchement du frein à l’endettement. En prévision du débat budgétaire à venir, il nous semble donc essentiel de comprendre non seulement la situation financière du Canton mais aussi celle des communes.

- Alors que l’Etat de Vaud a pu diminuer en dix ans sa dette de 375 millions pour qu’elle atteigne 700 millions à fin 2023 [1], la dette des communes a augmenté de 1.45 milliard au cours de cette période pour atteindre 6.75 milliards. En conséquence, la dette des communes est 9.6 fois plus élevée que celle de l’Etat de Vaud, bien que les revenus courants soient 1,66 fois moins importants.

- Les investissements nets de l’Etat de Vaud se sont élevés à 3.22 milliards en dix ans comparés à 5.89 milliards pour les communes.

- La marge d’autofinancement de l’Etat de Vaud cumulée sur dix ans s’est élevée à 6.77 milliards comparée à 5.11 milliards pour les communes. Alors qu’un peu moins de la moitié de la marge d’autofinancement de l’Etat a dû être utilisée pour les investissements nets, la marge d’autofinancement des communes n’a pas suffi à couvrir l’intégralité des investissements nets ce qui explique le recours à l’emprunt.

Comparaisons des grands équilibres financiers

Les montants absolus de revenus, de marges, d’investissements et de dettes apportent des informations précieuses, notamment lorsqu’ils sont mis en perspective.

Le revenu cantonal était en 2023 1,66 fois supérieur à celui des communes.

| Milliards CHF | Etat de Vaud | Communes |

| Revenus courants 2023 | 10.72 | 6.47 |

La marge d’autofinancement - ce qui reste après que les revenus courants ont couverts les dépenses courantes - permet de financer les investissements et de rembourser les dettes. La marge d’autofinancement cumulée de l’Etat sur dix ans était 1.33 fois plus élevée que celle des communes.

| Milliards CHF | Etat de Vaud | Communes |

| Marge d’autofinancement cumulée 2014-2023 | 6.77 | 5.11 |

Les investissements nets ont été sensiblement plus bas pour l’Etat au cours de ces dix ans et moins de la moitié de sa marge d’autofinancement a été consacrée à ces investissements. Les investissements nets des communes ont été nettement plus élevés que ceux du canton et la marge d’autofinancement a été insuffisante pour les couvrir.

| Milliards CHF | Etat de Vaud | Communes |

| Investissements nets 2014-2023 | 3.22 | 5.89 |

L’Etat de Vaud a ainsi pu diminuer en dix ans sa dette de 375 millions pour qu’elle atteigne 700 millions à fin 2023. La dette des communes a augmenté de 1.45 milliards au cours de cette période pour atteindre 6.75 milliards. Ceci ne tient pas compte de la dette des associations intercommunales pour lesquelles les communes sont garantes et qui s’élevait à 444 millions à fin 2023.

| Milliards CHF | Etat de Vaud | Communes |

| Emprunt fin 2013 | 1.08 | 5.30 |

| Emprunt fin 2023 | 0.70 | 6.75 |

A noter qu’à fin 2024, les emprunts de l’Etat de Vaud avaient pu être encore diminués (à 500 millions).

Puisque seule une partie de la marge disponible en dix ans a été utilisée par l’Etat pour des investissements ou le remboursement d’emprunts, les réserves et le capital ont évolué favorablement au cours de cette période.

| Milliards CHF | Etat de Vaud | Communes |

| Réserves, fonds et financements spéciaux fin 2013 | 0.41 | 2.11 |

| Réseves, fonds et financements spéciaux fin 2023 | 1.84 | 2.52 |

| Milliards CHF | Etat de Vaud | Communes |

| Capital et autre capital fin 2013 | 0.66 | 0.41 |

| Capital et autre capital fin 2023 | 3.04 | 0.55 |

L’augmentation des réserves et du capital du Canton sur dix ans représente 3.81 milliards. Le résultat négatif 2024 a il est vrai écorné les réserves. Le total du capital et des diverses réserves s’élevait cependant toujours à fin 2024 à un montant de 4.52 milliards.

Parmi les réserves mentionnées, figurent les préfinancements. Il s’agit de moyens affectés à des projets futurs. Ils peuvent être soit destinés à de futurs investissements soit destinés à des charges futurs. Dans ce second cas, la dépense correspondante diminuera le résultat opérationnel, ce qui pourrait même potentiellement déclencher le mécanisme de frein à l’endettement alors que les montants avaient déjà été mis de côté au cours d’années précédentes. A fin 2023, 1.25 milliard figurait en préfinancement, c’est-à-dire en montants mis de côté spécifiquement pour des dépenses futures prévues. En 2024, 57 millions ont été utilisés, ramenant le solde à 1,19 milliard. Parmi ces montants, 190 millions étaient alloués fin 2023 dans le cadre du futur rééquilibrage envers les communes de l’accord Canton-Communes. Après l’utilisation de 25 millions en 2024, le préfinancement correspondant à l’accord Canton-Communes s’élevait à 165 millions à fin 2024.

Le montant net payé par les communes au canton s’est élevé à 8.17 milliards sur dix ans (2014-2023). Il n’est pas possible de le rapporter aux revenus ou aux dépenses puisqu’il s’agit d’un montant net. Il représente une fois et demi la marge nette communale dégagée pendant ces années.

Indicateurs

L’utilisation d’indicateurs permet de neutraliser la différence entre la base financière plus élevée du canton et celle des communes, garantissant ainsi une meilleure comparabilité.

Le taux d’endettement brut met en rapport la dette (ici l’emprunt) avec le revenu. Plus cet indicateur est bas, meilleure est la situation. Cet indicateur démontre dans ce cas un écart en défaveur des communes très marqué, ce qui s’explique par un niveau d’emprunt plus élevé et un moindre montant de revenus.

| Etat de Vaud | Communes | |

| Taux d’endettement brut = Emprunts/revenus courants 2023 | 7% | 104% |

A noter que le taux d’endettement net serait plus pertinent à analyser puisqu’il tient compte de la fortune. Malheureusement, en l’absence de réévaluation du patrimoine immobilier aussi bien pour le canton que pour les communes, cet indicateur est ininterprétable et n’est donc pas présenté ici.

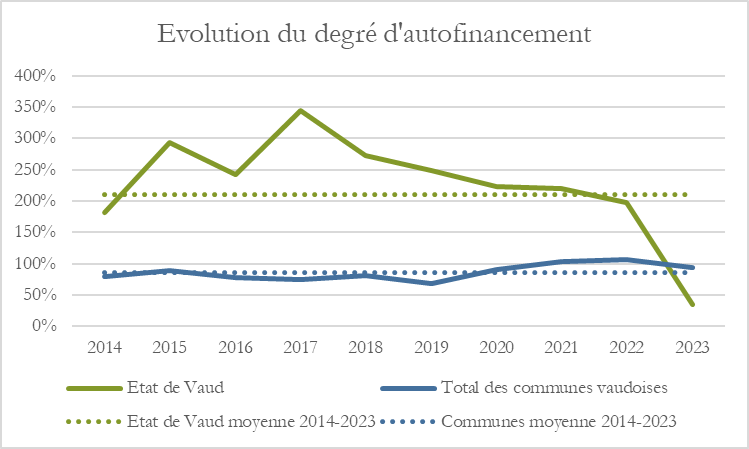

Le degré d’autofinancement indique si la marge est suffisante pour couvrir les investissements nets. Le graphe ci-dessous montre son évolution pour l’Etat et les communes respectivement entre 2014 et 2023. La nette diminution de la marge du canton en 2023 puis son montant négatif en 2024 ont évidemment un impact très négatif. Cependant, alors que le degré d’autofinancement de 2014 à 2023 s’est élevé à 210% pour le canton, montrant que celui-ci aurait pu couvrir le double des investissements nets effectués, celui des communes était de 87%, présentant une insuffisance de couverture.

Conclusion

L’analyse des finances publiques vaudoises met en lumière une évolution contrastée entre la situation de l’État de Vaud et celle des communes au cours de la dernière décennie. Alors que le Canton a réussi à réduire sa dette et à renforcer ses réserves, les communes ont vu leur situation financière se péjorer montrant une croissance de l’endettement en raison d’investissements plus élevés et d’une marge d’autofinancement insuffisante.

Alors que l’augmentation des dépenses communales actuelle augure d’une période potentiellement difficile et que de nombreuses communes devront procéder à des investissements importants (scolaire, pré et para, eaux, épuration, adaptation au changement climatique, etc.), celles-ci n’ont pas de marge de manœuvre pour aider le canton qui quant à lui bénéficie d’importantes réserves.

En conclusion, alors que les accords de 2020 et 2022 n’ont pas encore déployés tous les mécanismes d’un rééquilibrage plus que nécessaire, il semble pour le moins inopportun et particulièrement incohérent de prélever des ressources dans les rentrées communales pour équilibrer le budget du Canton de Vaud.

Aussi en raison des déséquilibres qui persistent durablement entre la situation financière du Canton et des communes, l’UCV s’opposera à toute mesure impactant négativement les finances des communes vaudoises dans le cadre du budget 2026.

Contact : Eloi Fellay, Directeur UCV, eloi.fellay(at)ucv.ch , 021 557 81 32

[1] Les chiffres 2024 pour les communes n’ont pas encore été consolidés par la direction des finances communales à l’heure d’écrire cette note, une mise à jour sera faite dès publication.

Télécharger la version PDF de cet article

Après 10 ans dans les chiffres rouges et une dette en constante augmentation, le transfert de charges du canton sur les communes en 2004, lié à la participation à la cohésion sociale (ex-facture sociale), et les retours de la BNS contribuent à l’amélioration des finances de l’État. La participation indirecte à la politique de désendettement cantonale et l’évolution des politiques publiques contribuent au développement d’une dynamique financière difficile à soutenir à long terme pour les communes : la dette communale prend l’ascenseur et les budgets communaux sont sous tension.

Présentation de l’analyse

La dynamique présentée ici s’étend de 1993 à 2020 et s’intéresse aux dépenses et recettes courantes[1] des communes et du Canton de Vaud, ainsi qu’à leur dette[2] respective. Cette approche met véritablement en lumière les situations financières de ces deux niveaux institutionnels, notamment en lien avec les dettes publiques correspondantes. L’échelon communal est comparé avec le canton même si, prises individuellement, les communes connaissent des variations très différentes sur les agrégats étudiés. S’il est ainsi possible d’observer les évolutions financières cantonale et communale dans leur ensemble, il est impossible d’affirmer que les communes se portent bien : il n’y a pas de « compensation » entre communes afin d’atteindre un résultat global positif, contrairement au canton qui constitue véritablement une seule entité financière. Ce sont donc bel et bien les évolutions d’agrégats financiers qu’il s’agit d’observer.

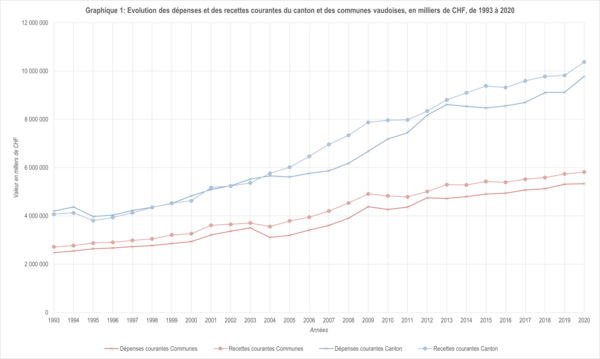

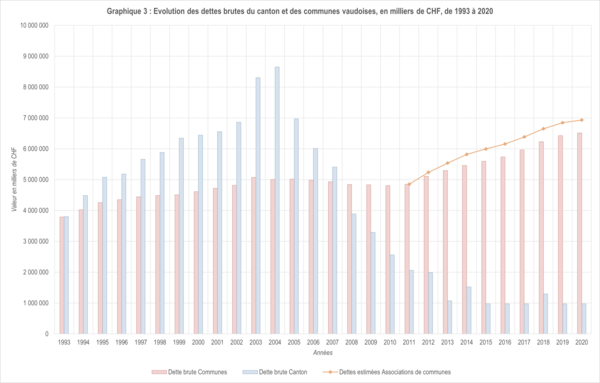

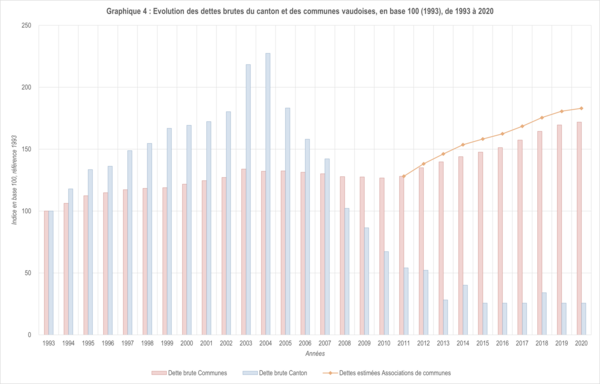

Afin de montrer le chemin financier parcouru par les communes vaudoises et le canton, et de proposer quelques facteurs explicatifs, quatre graphiques permettent d’identifier les agrégats retenus : les graphiques 1 et 2 présentent l’évolution des dépenses et des recettes courantes, respectivement en CHF et en base 100[3]. Cette seconde présentation facilite la comparaison entre l’État et les communes qui n’ont pas la même surface financière. Les graphiques 3 et 4 suivent la même logique concernant les dettes.

De 1993 à 2003 : évolutions semblables pour le canton et les communes

Durant cette période, les évolutions des dépenses (de 100 à 142 pts) et des recettes courantes (de 100 à 136 pts) des communes (en rouge sur les graphiques 1 et 2) sont assez semblables. Ce n’est qu’à partir de 2002 que l’augmentation des dépenses devient plus importante, accompagnée d’une certaine stagnation des recettes. Ce phénomène, expliqué en partie par le ralentissement de la conjoncture économique, réduit la marge d’autofinancement[4], constante jusque-là, tout en restant positive et proportionnée à la dette de l’ensemble des communes. Cette dernière augmente également dans les mêmes proportions (de 100 à 136 pts) pour atteindre son niveau le plus haut sur cette période, CHF 5.07 mrd.

En ce qui concerne le canton, les évolutions des dépenses (de 100 à 131 pts) et des recettes (de 100 à 132 pts) sont semblables, mais moins fortes que dans les communes. Après une baisse en 1995, l’augmentation de ces deux agrégats, dans une proportion similaire, ne permet pas à l’Etat de dégager une marge d’autofinancement positive sur cette période : CHF –1.02 mrd au total. Faute de moyens financiers suffisants pour rembourser la dette cantonale, celle-ci connaît une forte augmentation.

De 2004 à 2007 : mise en place d’EtaCom

L’année 2004 est marquée par l’aboutissement du projet EtaCom qui définit une nouvelle répartition des tâches et des charges entre le canton et les communes. L’Etat reprend certaines dépenses communales, comme l’enseignement, et accompagne ce transfert d’une bascule d’impôts en sa faveur de 22.5 pts. Cette nouvelle répartition, réalisée à l’avantage de l’Etat, va profondément influencer l’évolution des tendances entre les deux niveaux institutionnels. En particulier le passage d’un tiers à la moitié des dépenses sociales (facture sociale) à charge des communes, qui lui n’est pas accompagné d’un transfert d’impôts équivalent …

A partir de 2004, la situation financière des communes vaudoises est ainsi corrigée : l’écart positif entre les dépenses et les recettes courantes est amélioré et reste constant durant la période. La dette diminue sensiblement, jusqu’en 2010.

C’est du côté de l’Etat que les impacts sont les plus importants, puisqu’il connaît en 2004 le dernier « effet ciseau » positif concernant ses dépenses et recettes courantes sur l’ensemble de la période 1993-2018 (Graphique 2). En effet, les recettes courantes ne seront plus inférieures aux dépenses courantes (ni en base 100, ni en CHF). L’écart se creuse créant ainsi une marge d’autofinancement positive et très conséquente, permettant à l’Etat d’entamer une diminution drastique de sa dette. Elle passe de CHF 8.65 mrd en 2004 à CHF 5.41 mrd en 2007. Si le projet EtaCom a notablement participé à ce changement, d’autres facteurs y ont contribué, comme une situation économique favorable et des retours de la BNS directement affectés à la diminution de la dette.

De 2008 à 2012 : de nouvelles réformes

Cette période est marquée par deux transferts de tâches et de charges entre le canton et les communes, ainsi qu’une nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) accompagnée d’une réforme de la péréquation intercantonale. En 2008, la RPT produit un report de charges sur le Canton de Vaud et une diminution sensible de ses recettes. Ce phénomène et un ralentissement économique péjorent la situation financière cantonale : la marge d’autofinancement s’amenuise et, par répercussion, les remboursements de la dette diminuent (en particulier en 2011 et 2012).

En 2011 et 2012 ont lieu les deux transferts concernant respectivement la reprise par le canton de certaines dépenses sociales communales comprises dans la facture sociale et la nouvelle organisation policière vaudoise. Tous deux sont accompagnés d’une bascule de points d’impôts : 6 pts des communes vers le canton pour la facture sociale et 2 pts du canton vers les communes concernant l’organisation policière. Les communes connaissent une relative volatilité de leurs dépenses et recettes courantes sur cette période, même si au final, l’augmentation des deux agrégats est relativement faible. La dette de l’ensemble des communes reprend le chemin ascendant à partir de 2011.

De 2013 à 2020 : changement des équilibres

Les conséquences des bascules de 2011 et de 2012 se font sentir dans les finances cantonales, les dépenses courantes diminuent puis se stabilisent alors que les recettes continuent d’augmenter de manière conséquente. Sur l’ensemble de la période 1993-2020, les dépenses courantes sont passées de 100 à 233 pts, alors que les recettes courantes ont évolué de 100 à 255 pts. Partant d’une marge d’autofinancement négative en 1993, celle-ci est fortement positive en 2020. La dette cantonale continue de diminuer puis se stabilise en-dessous du milliard (excepté en 2014 et 2018). Sur la totalité de la période analysée, elle passe de 100 à 26 pts en 2020, avec un maximum à 227 pts en 2004.

En ce qui concerne les communes, la période 2013-2020 est une période de croissance constante. La dette de l’ensemble des communes continue d’augmenter, de manière relativement conséquente par rapport aux variations passées, à laquelle s’ajoute la dette intercommunale provenant des associations de communes. Ces dernières connaissent un fort développement puisqu’elles répondent à la mise en œuvre de certaines politiques publiques communales qui nécessitent une organisation adaptée par la mise en commun de ressources. L’augmentation des dettes communales et intercommunales s’explique par le développement, ou la réforme, de certaines prestations publiques à charge des communes très gourmandes en infrastructures : l’école obligatoire, l’accueil de jour des enfants, la gestion des déchets ou encore l’épuration des eaux. Sur la base des données de 2014[5], la projection montre que l’augmentation des dettes de l’ensemble des communes et intercommunales est très conséquente (courbe orange). Ceci se confirme par des investissements nets environ deux fois plus importants pour les communes que pour le canton depuis 2013. Sur l’ensemble de la période 1993-2020, ces dettes augmentent de 100 à 183 pts (172 pts sans les associations de communes).

Des équilibres financiers relatifs

Comme nous l’avons montré, les évolutions des dépenses et des recettes courantes entre le canton et les communes sont différentes : 241 pts pour les recettes cantonales, contre 211 pts pour les recettes communales. L’écart d’évolution entre les dépenses cantonales et communales est en revanche beaucoup plus faible, respectivement 217 pts contre 215 pts (Graphique 2, année 2019). De plus, la dette publique varie d’un rapport 1/1 canton-communes en 1993 à 0.15/1 en 2019. La dette de l’ensemble des communes est 6.6 fois plus élevée que celle du canton, alors qu’elle était identique en 1993. Les concessions réalisées par les communes pour soutenir le canton dans sa politique de désendettement, notamment par un transfert du financement de la participation à la cohésion sociale sur les communes en 2002-4, ont eu des impacts notoires. Le transfert du financement de la part communale à la participation à la cohésion sociale (ex-facture sociale) passant de 33.3% à 50% depuis 2004 a ainsi fait économiser au canton quelques CHF 3.5 mrd [6] ! L’évolution des (nouvelles) politiques publiques communales sont également facteurs de changements au niveau de l’endettement. Les collectivités locales n’ont pas eu la possibilité d’inscrire une telle augmentation sur la marge d’autofinancement et une diminution aussi conséquente de la dette que celles du canton. Les équilibres ont ainsi évolué, cette constatation se vérifie même en modifiant l’année de référence.

L’augmentation constante de la dette de l’ensemble des communes n’est pas soutenable à long terme et les conséquences financières de ces mêmes réformes pèsent et pèseront également dans les finances communales. Pour n’en citer que quelques-unes : le développement de l’accueil de jour des enfants (LAJE), les conséquences de l’organisation scolaire (LEO) en termes d’infrastructures, la diminution des recettes fiscales des personnes morales due à la RIEIII cantonale et la RFFA fédérale. Dans ce contexte, la crise du Covid-19 est venue noircir le tableau notamment par des diminutions des recettes fiscales conséquentes. Nous en évaluerons les impacts avec les chiffres 2021 et suivants, notamment pour ce qui a trait à la guerre en Ukraine et les incertitudes y liées quant au prix de l’énergie et autres matières premières. Le récent accord entre l’État et l’UCV proposant un rééquilibre financier de CHF 150 mios ne portera pleinement ses fruits qu’en 2026, au mieux. D’ici là, des solutions sectorielles, même provisoires, devront être développées pour accompagner les communes.

Informations

021 557 81 30 | conseils(at)ucv.ch

[1] « L’adjectif « courante » fait référence à des éléments qui sont utiles au cours d’une seule année, contrairement aux investissements qui sont utiles sur plusieurs années. Les notions de recettes et dépenses font référence à des éléments qui ont une incidence sur la trésorerie (encaissements ou décaissements). Par conséquent, elles ne comprennent pas les opérations purement comptables, qui sont inclues dans les charges et les revenus », Annuaire Statistique Vaud 2017, p. 357.

[2] Il s’agit des dettes à court, moyen et long termes.

[3] Pour chaque agrégat considéré, la valeur en CHF de 1993 est ramenée à 100 pts. Les valeurs suivantes sont comparées à cette base 100. Par exemple, si la valeur en pts de 2003 est de 200 concernant les dépenses courantes des communes, alors cet agrégat a doublé en 10 ans.

[4] « […] la marge d’autofinancement représente le montant que la collectivité peut consacrer au financement de ses investissements, à l’achat d’actifs financiers ou au remboursement de ses dettes », Annuaire Statistique Vaud 2017, p. 357.

[5] Sur la base de la situation 2014, la dette intercommunale est projetée depuis 2011 à tendance constante.

[6] « Facture sociale : un transfert sur les communes oublié », UCV, màj décembre 2019

Pour investir dans des infrastructures nécessaires à la population, les communes peuvent avoir recours à l’emprunt. Le financement des investissements est ainsi disponible lorsqu’il est nécessaire. En contrepartie, la commune doit être en mesure de rembourser ses emprunts, au plus tard, à la fin de la durée de vie des investissements réalisés. Afin de s’en assurer, elle mettra en place une politique d’amortissement comptable, qu’il est possible de considérer comme une « épargne forcée ». Avant d’investir, la commune doit toutefois veiller à ce que le niveau de sa dette ne dépasse pas sa capacité économique d’endettement, à savoir la limite en CHF qu’elle est en mesure de supporter financièrement en termes d’endettement. Cela afin de ne pas léguer une dette aux générations futures ou être en situation de surendettement. Cette capacité économique d’endettement dépend des moyens financiers à disposition que la commune peut et/ou souhaite engager.

S’il existe plusieurs mécanismes de frein à l’endettement , le système des communes vaudoises consiste à déterminer un niveau maximum d’endettement appelé plafond d’endettement. Fixé pour la durée de la législature, ce plafond est une limite politique, déterminée en CHF, au-delà de laquelle la commune ne peut s’engager sans demander une autorisation au Conseil d’État. En principe, le plafond d’endettement devrait correspondre à la capacité économique d’endettement.

Les enjeux financiers actuels et futurs des communes, en particulier ceux liés à l’externalisation de la dette communale dans les associations de communes, nécessitent une réflexion sur le système actuel de plafonds d’endettement et de cautionnement. Toutefois, celle-ci ne peut se faire préalablement à la mise en place du modèle comptable harmonisé 2 (MCH2) dans les communes et à la révision législative qui en découle (LC et RCCom).

En conséquence, l’UCV recommande de fixer le plafond d’endettement au maximum à la valeur de la capacité économique d’endettement de la commune et de réévaluer cette dernière périodiquement durant la législature. Quelle que soit la méthode utilisée pour évaluer ce plafond, il est indispensable que les résultats prennent en compte la situation financière réelle de la commune.